O sentido não está na origem, no centro, nem dentro, nem fora do labirinto, não está em parte nenhuma; talvez possamos compreendê-lo por sua mitologia. Certas culturas têm alimentado o mito de que o sentido ou a essência está no centro, no vazio das coisas ou do labirinto. O próprio Tao remete-se à utilidade das coisas e dos seres ao vazio (2).

A origem é o centro do labirinto, seu fim e seu início. Mas no centro não há nada, a não ser a história e o mito que carregamos e adquirimos durante sua travessia. Exatamente no centro habita o falso sentido de que em seu centro sempre existe algo, e que este algo é o centro do qual tudo parte e tudo chega. E esse centro é sempre vazio.

Essa crença é encontrada também em Cirlot: “A travessia, a peregrinação, a passagem, são formas diversas de expressar o mesmo avanço, partindo de um estado natural para um estado de consciência por meio de uma etapa na qual a travessia simboliza justamente o esforço de superação. Essa travessia implica o avanço através do labirinto até descobrir seu centro, que é uma imagem do centro, na sua identidade” (3).

O vazio que se encontra no centro do labirinto, nos espaços e lugares em geral ou nas salas vazias, faz parte de um sentido comum secular muito discutido nas religiões, que gerou o equívoco de que a essência reside no vazio, no centro, na relação entre o cheio e o vazio, entre um dentro e um fora. Mas a história dos que conseguiram sair do labirinto esqueceu de contar que para perceber esse vazio é necessário estar presente ‘ali’. E o que se encontra no final do labirinto é sempre o próprio ser ocupando o espaço, o ‘eu’.

O vazio e/ou o silêncio não existem. Cabe reconhecer a inexistência do silêncio, não só por dedução teórica, mas porque dizem as orelhas, como disse ironicamente Quetglas (4).

Na Antigüidade, o labirinto simples e clássico possuía um centro, um coração, uma cabeça. O que Constant de certa forma mapeava em sua proposta é que a analogia do labirinto com o corpo, do centro como lugar do sentido, como coração, já não faz mais sentido. Nos labirintos modernos já não há um centro e, por isso, nos propõe uma Babilônia, uma gigantesca metáfora de uma megalópole onde seria quase impossível seu registro, seu mapeamento, pois estaria em constante mudança.

Um outro mito que tem alimentado o labirinto é o de que ele é o lugar do encontro. A função do labirinto da cidade nunca é o encontrar-se, mas sim o perder-se. É uma armadilha, uma trampa para aprisionar e matar. Seu objetivo é que, uma vez lá dentro, não se consiga mais sair, seja por um motivo ou por outro. Só que nesse processo do perder-se, o homem acaba, algumas vezes, encontrando seu sentido através da desorientação.

Os labirintos são literalmente prisões, assim imaginou Piranesi em sua Cárceres. O seu oposto – a vastidão, o mar, o deserto – não deixam também de ser uma espécie de prisão, labirinto, assim visualizou Jorge Luis Borges em um conto de suas Mil e uma noites (5).

Não é no fato necessariamente de vagar pelo labirinto, numa espécie de novo nomadismo, que nos encontraremos, mas sim, talvez, o permanecer estático ante sua imensidão e complexidade. O vagar a zonzo em busca de uma saída só pode levar à loucura ou à diversão, que foi a maneira encontrada pelos situacionistas para viver sua existência, viver enlouquecidamente à deriva na cidade.

Os mitos servem não só para explicar que todas as coisas têm uma origem e servem de modelos para novas criações, mas sobretudo para estabelecer proibições, criar medos e temores, superstições, o oculto, a unheimlich.

Mas o que oculta o espaço do labirinto clássico? Se não há janelas nem portas, só dobras. Pode ele ser revelação como crêem alguns? Se nele não há a janela albertiana tradicional, não há ponto de vista para a perspectiva, não há uma fuga.

Os jogos infantis desde a Antigüidade até os atuais videogames incorporaram o labirinto tratando-o como um elemento importante na aprendizagem da orientação, para vivermos e nos deslocarmos com habilidade dentro deles. Curiosamente é o labirinto (maze) um dos primeiros véus que nos colocam para não ver que possa existir um fora, fora o jogo do dentro e do fora.

O papel do labirinto, de certa forma, tem sido de não nos deixar ver o mundo que existe fora dele, ou pelo menos imaginá-lo. Sua função é exatamente não só encarcerar o corpo, mas a mente também, sob a alegação de proteção, de uma aprendizagem para a orientação, de seu aspecto lúdico.

A lógica do labirinto é a lógica do jogo. Mas esse jogo tem uma função enganosa, típica do labirinto: uma vez dentro não se pode parar de jogar. Sua lógica é a de não propiciar outra possibilidade espacial fora do labirinto, a não ser de repetir sua própria lógica do jogo.

Os labirintos são como as mônadas de Leibnitz, não agem diretamente umas sobre as outras; elas não têm portas nem janelas pelas quais tudo possa entrar ou sair, mas cada uma está em correspondência com todas as outras.

Deleuze serviu-se da metáfora do labirinto para explicar o conceito de espaço em Leibniz, em seu livro A Dobra. Diz Deleuze, “Leibniz explica em um texto extraordinário: um corpo flexível ou elástico ainda tem partes coerentes que formam uma dobra, de modo que não se separam em partes de partes, mas sim se dividem até o infinito em dobras cada vez menores, que conservam sempre uma coesão. Assim, o labirinto do contínuo não é uma linha que dissociaria em pontos independentes, como a areia fluida em grãos, mas sim é como um tecido ou uma folha de papel que se divide em dobras até o infinito ou se decompõe em movimentos curvos, cada um dos quais está determinado pelo entorno consistente ou conspirante. Sempre existe uma dobra na dobra, como também uma caverna na caverna. A unidade da matéria, o menor elemento do labirinto é a dobra, não o ponto, que nunca é uma parte, e sim uma simples extremidade da linha” (6). O espaço ‘leibniziano’ é constituído como um labirinto com um número infinito de dobras, algo similar à cidade composta de quadras, casas, quartos, móveis, dobras dentro de dobras, dobras que conformam espaços, como um origami, a arte da dobradura do papel.

O labirinto serve-se de uma representação racional – a geometria clássica – para explicar uma outra geometria espacial existente, nem sempre visível de se representar, conformada por dobras sobre dobras.

A função da dobra, como a do labirinto, é ocultar, cegar (7).

Talvez, a morte de Deus explique e fundamente o mito da modernidade, o fim da essência, o início da existência. A essência dá lugar à existência. O mito à história. O espaço descentralizado ao fim do centro como elemento estruturador e orientador do espaço (8).

“Ao lado dos deuses supremos e criadores que se tornam dei otiosi e se eclipsam, as histórias das religiões conhecem deuses que desaparecem da superfície da terra, mas desaparecem porque foram mortos pelos homens. Contrariamente à morte do deus otisus, que apenas deixa um vazio rapidamente preenchido por outras figuras religiosas, a morte violenta dessas divindades é criadora. Algo de muito importante para a existência humana surge em decorrência de sua morte” (9).

Mas a crença de que existe um sentido do espaço, uma essência, persiste em suas roupagens camufladas ou emboloradas. E, mais do que em qualquer outra parte, ele sobrevive na historia e teoria da arquitetura, na mente de muitos de seus teóricos que continuam a acreditar que a arquitetura tem uma essência, um significado. Isso porque eles, talvez, na maioria das vezes não são capazes de se desvencilhar de suas crenças, sem deixar de levá-las para a arquitetura. Nossas estantes estão cheia de significados, sentidos e essências desvanecentes, basta dar uma olhada na grande produção bibliográfica arquitetônica a partir dos anos 70. Esse modismo pode ser explicado ou justificado como uma reação à angústia existencial surgida nos anos 50-60, e para superar essa angústia recorreu-se à ciência da lingüística para voltar a significar, preencher o mundo esvaziado (10).

A história ou o passado parece que tem pouco a oferecer para encontrar o sentido da arquitetura, isto porque a história é toda senso comum, montagem de cacos, e o sentido nunca é princípio ou origem, ele é produzido, criado, reinventado, constantemente como a própria história. A idéia de que o sentido carregue uma profundidade só pode ter uma explicação lógica na origem da representação em perspectiva. Numa profundidade disposta na superfície de representação da pintura, numa ilusão totalmente oposta à representação medieval, que abria portas e janelas, derrubava paredes para mostrar a profundidade dos corpos, misturava tempos distintos em sua narrativa, evidenciando um sentido que se abrigava na profundidade dos corpos, no interior de suas casas.

O sentido despeja-se na superfície. Na superfície que se dobra sobre si mesma. Na continuidade entre direito e avesso, que se confundem na seqüência das dobras, como na folha de uma revista com seu verso e seu reverso, e com toda sua perversão da arte das superfícies, que a collage explora muito bem. Devemos entender que o sentido incorpora o outro lado da versão e que a pseudoneutralidade do sentido e da superfície é inseparável de seu estatuto de duplo e paradoxo. A dobra é a continuidade do avesso e do direito, do verso e reverso da folha, a arte de instaurar esta continuidade entre as superfícies. Foi mais ou menos assim que compreendeu Deleuze A lógica dos sentidos (11).

O que está dentro está fora, e o que está fora, logo pode estar dentro.

“A superfície, a cortina, o tapete, o casaco, eis onde o cínico e o estóico se instalam e aquilo de que se cercam. O duplo sentido da superfície, a continuidade do avesso e do direito, substituem a altura e a profundidade. Nada atrás da cortina, salvo misturas inomináveis. Nada acima do tapete, salvo o céu vazio. O sentido aparece e atua na superfície, pelo menos se soubermos convenientemente, de maneira a formar letras de poeira ou como um vapor sobre o vidro em que o dedo pode escrever” (12).

Como frizou Deleuze, “De tanto deslizar, passar-se-á para o outro lado, uma vez que o outro lado não é senão o sentido inverso. E se não há nada para ver por trás da cortina é porque todo o visível, ou antes, toda a ciência possível, está ao longo da cortina, que basta seguir o mais longe, estreita e superficialmente possível para inverter seu lado direito, para fazer com que a direita se torne esquerda e inversamente” (13).

O que ele nos diz, em outras palavras é que toda lógica do sentido assenta-se sobre uma lógica do não-sentido, com toda a carga de seus paradoxos, e que a superfície onde se funda o sentido se desdobra constantemente, transformando-se em non-sense, e vice-versa como num anel de Moebius.

Mas o anel de Moebius também é um terrível labirinto, ele é uma armadilha simples e perfeita para o mito do eterno retorno. A metáfora do anel de Moebius ou da cortina com seu forro e opacidade é o que realmente nos impede de ver um outro tipo de espaço que não seja esse que se dobra e desdobra num contínuo infinito de repetições. A perspectiva de quem vaga ainda sobre o anel ou a cortina é de um olhar voltado para sua superfície de base, para seu horizonte infinito; a isso continuamos a chamar tridimensionalidade ou profundidade redobrada pela superfícies. É exatamente a opacidade dessa superfície, desse horizonte incerto que a física nos faz duvidar a cada amanhecer, que não nos permite visualizar as duas faces de sua superfície em simultaneidade, criando a falsa ilusão de que ora estamos dentro, ora estamos fora. Mas existe um ‘fora’ do anel, e esse fora que a lógica perversa do labirinto, do anel com suas oposições, não nos permite ver. E quando percebemos as repetições a que somos submetidos pela lógica do espaço, quando nos vemos nos vendo, somos acometidos pela Inquietante Estranheza, pela sensação de ficarmos como condenados a vagar pelo labirinto, ou de nos transformar nas formigas que andam em um único sentido no anel desenhado por Escher. Sempre poderemos ver o outro lado da superfície do anel, da cortina, do espelho, mas nunca o que está fora da superfície ou dentro da espessura inconcebível dela.

O que nos revela essa lógica de oposição, desses paradoxos e fissuras, é que não podemos acreditar que existe um jogo do dentro e do fora, o jogo do labirinto, pois nessa geometria estamos sempre dentro, e o que pensamos ser o fora sempre será um dentro.

No corte, na emenda do anel, do labirinto, da cidade é que se pode vislumbrar a possibilidade de que em algum momento eles possam se tornar transparentes, revelando uma outra visão não só calcada e recalcada em um sentido e em um não-sentido, mas uma visão completamente distinta desde o dentro para fora, como do fora para dentro. Como se de repente o labirinto opaco se espelhasse, refletindo o universo fora dele. Mas a lógica perversa das mônadas diz que esse outro fora pode ser mais um labirinto.

O problema do labirinto, já não é o de entrar e perder-se; para quem nasceu no labirinto, para os filhos do Minotauro, o problema é sair dele. E na medida que a pseudo-imensidão de um ‘aí fora’, do deserto, do espaço, é tão assustador quanto o próprio labirinto, continuamos a espichar e a estender nossas cidades interminavelmente até que nos expliquem uma outra lógica da compreensão do espaço.

Há os que dizem que no labirinto a gente não se perde, a gente se encontra; há outros que defendem que o labirinto é o lugar da perda. Na verdade o labirinto seja em suas dobras ou em sua dupla superfície, é o lugar da simultaneidade da perda e do encontro; isso porque faz parte mesmo da lógica do sentido e da cidade. Restaria uma pergunta, talvez sugerida pelos Situacionistas, mas nunca dita, ou seja, se a lógica da cidade assenta-se sobre a lógica do sentido, ou se a lógica do sentido é fruto da lógica da cidade, ou de como se dá essa correspondência?

A desorientação, a inquietante estranheza é a percepção da existência de uma fratura no espaço e no tempo. O lapso, a descontinuidade, a emenda, a cola de quando se passa de dentro para fora do Anel de Moebius. Pelo efeito da dobra, a cidade se apresenta ora como uma produção ordenável lógica, ora como um labirinto ilógico, carente de qualquer sentido, dependendo do lado da superfície em que estamos. O sentido é muito frágil, se rompe fácil, quando sua superfície é cortada ele caí na profundidade do abismo, dos significados (14).

Deveria-se ainda pensar se o sentido da arquitetura não deveria também ser interrogado no seu sentido de persistência, nessa pseudo-essência da permanência, em sua imortalidade ante o tempo, ou mesmo em sua transitoriedade. Ou ainda de ser não só a própria superfície onde se integram as demais artes, mas o suporte onde se depositam as proposições do sentido. Curiosamente, tampouco o sentido da arquitetura está na superfície, em seu revestimento, como tentaram mostrar os Novos Brutalistas ao pelarem a arquitetura mostrando a beleza de sua nudez, de sua estrutura, criando uma espécie de anti-arquitetura, e reinventando um novo sentido para a arquitetura, evidenciando seu aspecto de construção bruta e de espaço existencial.

A estória dos três porquinhos, nesse sentido é mais que ilustrativa para mostrar os falsos sentidos da arquitetura criados entre permanência e efêmero. Desde cedo a estória trata de colocar na cabeça das crianças o valor de uma arquitetura sólida, permanente, em contraposição à arquitetura frágil e efêmera. Por trás do pano de fundo dessa estória encontra-se associada a valorização do trabalho, onde aqueles que não trabalham devem morar numa arquitetura frágil e perecer, ou então se abrigar na casa do porquinho prático. Era contra isso que os Situacionistas, e principalmente Debord, em sua Sociedade do espetáculo, se debatia. Só o sólido com seu paradoxo efemeridade tem sentido para uma sociedade baseada na exploração do trabalho, na produção pela produção, na sociedade de consumo. Para isso a estória opera diretamente com o terror da sinistra figura do lobo mau que derruba as casas com seu sopro.

Ignasi Sola Morales, em seus últimos ensaios também percebeu essas diferenças, “Os lugares da arquitetura atual não podem ser permanências produzidas pelas forcas da firmitas vitruviana. São irrelevantes os efeitos de duração de estabilidade, do desafio da passagem do tempo. É reacionária a idéia de lugar como cultivo e entretenimento do essencial, profundo, de um genius loci difícil de acreditar em uma época de agnosticismo. Mas essas desilusões não têm porque levar ao nihilismo de ma arquitetura da negação” (15).

Encontramos falta de sentido em muitas coisas e em muitos sentidos, como as já apresentadas anteriormente: a orientação, a existência, a memória, o espaço do labirinto, etc. Mas existe ainda um outro sentido não diretamente vinculado ao espaço, mas que poderíamos associar à proliferação repetitiva das coisas, à produção excessiva de objetos, às grandes megalópoles; toda essa infinidade de coisas, por um motivo ou outro, acaba nos parecendo igual, despertando-nos a baunasia, a falta do sentido do espaço, das cidades e da própria existência. A perda de sentido é também a perda da individualidade, da identidade, anunciada por Freud como o problema do duplo na unheimlich, ou a constante preocupação apontada no IX e no X Congresso Internacional de Arquitetura Moderna sobre a perda da identidade na arquitetura; ou ainda o triunfo do anonimato, a perda da aura, anunciados por Edgar Alan Poe, Baudelaire e W. Benjamim.

Para o sentido do espaço ou do lugar não existe o não-lugar. Triste expressão, pois todo lugar é um lugar. Todo espaço é uma possibilidade de um vir-a-ser ou do que já foi. O espaço é anterior ao homem, e se não for é parte da extensão dele. Logo, é impossível levar adiante a categoria de não-lugar como algo que inexiste. É evidente que tanto para Melvin Webber, nos anos 60, como para Marc Augé, o não-lugar não significa o não-lugar propriamente dito. Os espaços que eles designam como não-lugares são lugares sem significação, desatados do tempo, da história, da memória, iguais ou semelhantes em todos os lugares, sem identidade. Desde sua ótica: desorientadores (16).

Entretanto, dentro do sentido de orientação da sociedade eles possuem um papel relevante de serem lugares de transição de uma cultura a outra, de comungar o universal, de criar territórios orientáveis em qualquer território distinto do viajante, ou mesmo dentro da própria cultura. Por exemplo, uma das funções dos aeroportos é não provocar a desorientação dos viajantes, mas sim amenizar qualquer desorientação que se possa produzir, levando até ao paradoxal efeito de se ter aterrissado no mesmo lugar. A maioria deles possui regras de orientações comuns, ditadas mundialmente, como, por exemplo, embarque no segundo pavimento e desembarque no primeiro, setores de check in, etc.

Os rápidos deslocamentos de um ponto a outro, sem ao menos percorrer as distâncias sobre terra, percebendo lentamente suas diferenças de um território a outro, fazem com que os aeroportos e todos esses não-lugares, façam parte de um código de orientação universal. Essa pseudo falta de uma identidade formal arquitetônica bastante criticada, não é mais que o correspondente de uma outra lógica formal, cuja função é não provocar a desorientação, mas que infelizmente é pouco trabalhada em termos de arquitetura.

Não bastando todos os labirintos físicos e reais que nos aprisionam, recriamos novos labirintos nos espaços virtuais. Pelo medo da desorientação continuamos a construir labirintos por onde passamos (17).

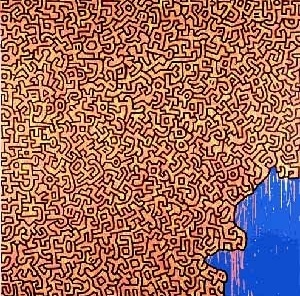

No mar ou no deserto da Internet encontramos muitas coisas interessantes. Um trabalho plástico com um lúcido e interessante texto é O lugar: agora... onde mesmo? Um labirinto, mais um labirinto de Duane Michals. Um trabalho que mostra mediante textos e imagens que nossa orientação é totalmente equivocada e imposta pela onipresença das imagens técnicas, pela janela da máquina fotográfica. O texto diz o seguinte:

“O lugar é feito pelo olhar, mas o nega. Atrai a visão e a modela. Tem uma luz artificial, mas que não vem substituir a do sol: vem concorrer com ela, brigar com ela pela primazia de fazer ver o existente. O lugar é feito a partir de uma janela: a janela da máquina, a janela maquínica que abre para uma outra realidade – a realidade virtual.

Na casa, a porta é o limite entre o dentro e o fora. Na casa, a janela é a abertura do fora, como um quadro para o dentro, e do dentro como uma nesga para o fora. Mas agora, na casa outra janela se abre, e vê-se um outro ‘fora’ por onde se entra, uma outra realidade que luta com o dentro da casa e o fora da casa pela atenção do olhar, do sentir e do pensar.

Para as máquinas, funcionar, agora, é conectar-se aos humanos e impor-lhes a inteligibilidade, os limites maquínicos.

Como que convida para um labirinto, a máquina convida o homem a ir consigo. O homem aceita”.

O que elas dizem é dito num espaço sem compromissos de fixar no tempo a mensagem – o que se vê/lê hoje pode desaparecer amanhã, sem aviso. Endereços não são mais encontrados, a busca de links esbarra em ‘file not found’. A NET é o espaço do puro presente, que foge do futuro, apagando o passado” (18).

Se certas coisas ou certas arquiteturas nos parecem hoje sem sentido, não importa. Assim como o esquecimento, logo a memória retorna, logo a face do não-sentido se desdobra e dá espaço a um novo sentido. Quanto mais hoje as coisas pareçam sem sentido, mais sentido terão amanhã, por força mesmo da natureza do sentido.

O descortinar do sem-sentido sempre passa pelo labirinto, cruza de ponta a ponta a cidade.

O poeta Floriano Martins e o escritor Claudio Willer, escreveram um interessante editorial para a revista Agulha sobre cidade e memória, salientando a essencialidade do instante, da deriva, não apenas recorrendo ao bordão da ruptura, mas antes sondando as inúmeras possibilidades de identificação, complementaridade, desdobramento.

“As cidades e sua música abrasada de extravios são uma imposição de falsos encontros. Tudo é perda ali, a começar pelo que julgamos encontrar: a idéia precária de localização que ostentam as inúmeras sinalizações, os caminhos dados como únicos, ainda que bifurcados. A rigor, a única razão para que o homem mergulhe no labirinto aflitivo da malha urbana é a de buscar perder-se de todo e descobrir ali uma antítese para o que lhe foi deturpado a caminho. Entrar ali para perder-se de si, tratando de recuperar um outro já de muito desfeito. Portanto, as cidades não são lugar de encontro, mas antes de acento da perda.

Assim vale caminhar por elas, perdendo-se no esgotamento de ruas e em sua escuridão ardilosa. Seguir por ali como quem recorda um verso de René Crevel: ‘com as pernas abertas, uma cidade dorme nua sobre o mar fosforescente’. Não descartar jamais o erótico. A própria e cultuada beleza, de prédios, roupas, carros – a estética da velocidade, seu charme domado – nos engana ao esconder o vazio em que se ergue. O humano pode se instalar em qualquer espaço, mas deve levar consigo o sentido. Hoje um ardil conceitual embaralhou o racional ao irracional, proveniente de uma astúcia respaldada em certo temor atávico do homem conhecer-se mais intimamente. As cidades devem ser vistas como um convite a que o homem saia de si, sim, mas que essa aventura se justifique por uma busca mais ampla de sua existência.

Tocar as reentrâncias das cidades; beijar-lhe com sutileza os caminhos, embriagando-lhes o passo. Um homem não pode compreender nada fora de si se evita tocar-se. As mulheres estão mais próximas desse conhecimento essencial porque sabem fazê-lo. Sabem preencher com mãos internas e externas todo o ímpeto de sua vida. Os homens se distraem com uma exuberância fortuita e erguem cidades onde ninguém mais se toca entre si. Pensemos nas cidades como um aglomerado de casas e ruas conectivas. Não temos aí senão uma fertilização da solidão. Os espaços de convivência são ilusórios porque o mercado das almas prevalece em tais sesmarias.

As cidades são um lugar fecundo para que se perceba as vozes que revelam as dissidências. Entregar-se a elas, perder-se nas dobras insuspeitas. Tornar a vida uma grande aventura. Calvino a elas se referiria como palimpsestos: raspando-lhes a face vamos dar em outra que nos evita olhar e logo em mais outra que se abre despojada e outra mais e mais, até o infinito. No entanto, o que quer que engulamos, terá seu destino certo sob uma ótica que não é mais apenas laboratorial. As cidades não são mágicas. Não são fantásticas. Não são indícios de uma evolução humana. O próprio Calvino diria: não existe linguagem sem engano. As cidades são a medida exata do homem que temos hoje. Este homem tão afeito ao racional que consegue desconquistar-se. Não está mais. Não é mais ele. E rigorosamente não ensina a si mesmo sequer uma rua mais tranqüila para chegar ao espelho.

Raspando a face do que nos mostra o cotidiano damos em um imenso vazio desconfigurado. Não há cidades. Seguindo as placas, nada muda, pois abolimos a distinção entre visível e invisível. Perdemos as cidades, quando o ideal era nos perdermos nelas” (19).

E quanto mais se estende essa busca pelo sentido, mais sem sentido ela se torna.

Este texto carece de sentido, até mesmo sua existência é questionável.

Qualquer intenção na tentativa de compreender o sentido do espaço, percorrendo esses estranhos lugares em busca de um sentido, só pode resultar numa tola incursão.

Normalmente, atribuímos existência aos espaços e às coisas, mas na realidade, sem nós, elas não existiriam. Pensar um espaço como existente, significa pensar em si próprio.

Infelizmente, na exigência da objetividade, acabamos por abstrair os espaços, as coisas e conseqüentemente nossa própria existência.

Gabriel Marcel, certa vez disse: “Quanto mais eu acentuar a objetividade das coisas, cortando o cordão umbilical que liga à minha existência, mais converterei este mundo num espetáculo sentido como ilusório” (20).

Para os existencialistas a existência precede a essência. Em termos filosóficos todo objeto tem uma existência, um sentido e uma essência. E essa essência é o próprio sentido, ou vice-versa. Entretanto, muitas pessoas crêem que a essência vem antes da existência. Essa idéia tem sua origem no pensamento religioso do século XVIII quando se acreditava na existência de uma essência natural, um sentido para os homens como natureza humana e, por exemplo, conceitos inatos do que deveria ser uma casa, uma praça, uma escola, etc. O que derivaria posteriormente na teoria dos tipos, na cruel teoria determinista do caráter em psicologia.

Exemplificando, Sartre em O ser e o nada, explicou esse falso sentido da natureza determinista, ironicamente, citando o caso das ervilhas e dos pepinos:

“Muitas pessoas crêem que as ervilhas, por exemplo, se arredondam conforme a idéia de ervilha e os pepininhos, são pepininhos, porque...

notas

1

Este artigo faz parte de uma trilogia. A primeira parte poderá ser vista em Arquitextos 048.02 e a segunda em Arquitextos 049.02.

2

“Com barro fabricam-se os vasos, neles o útil é o nada. Esburacam-se portas e janelas para fazer a casa, e o nada delas é o mais útil para elas. Assim, pois, no ser está o interesse, mas no não ser está a utilidade. TSE, Lao. Tao Te Ching. Madrid, Ediciones Orbis, 1983, p. 104.

3

CIRLOT, Jean-Eduardo. Dicionário de símbolos. São Paulo: Moraes, 1984, p. 577.

4

QUETGLAS, Josep. Federación de textos de distinta longitud, hostiles a la "esencia vacía del arte moderno." (O l'essence du vide: Le vide d'essence). Barcelona, Universitat Politécnica de Catalunya. Secció d'História. ETSAB, s/ data, p. 16. “Que o silêncio e o vazio possam ocupar a essência de uma obra de arte, é em nosso tempo, uma crença anacrônica. Pressupõe a existência de um espectador alheio a tudo quanto foi a experiência da arte moderna.” Op. cit., p. 23.

5

“Havia um rei que, um dia, recebeu a visita de um outro rei, monarca de um país distante e menor. O anfitrião, para zombar da simplicidade de seu hóspede, levou-o a um gigantesco labirinto e lhe disse que entrasse, pois lá veria a maior maravilha de todo o reino. Não tardou para que o visitante percebesse que dificilmente sairia de lá com vida. Durante três dias de solidão e três noites de terror vagou pelos corredores e salões, terraços e jardins onde reinava sempre o silêncio mais absoluto. No limite de suas forças, clamou ao seu deus que lhe mostrasse a saída. A poucos metros dali uma curva repentina lhe revelou um retângulo de cores súbitas recortado na parede: demorou a perceber que era uma porta. Levado a presença do outro rei, que tentava disfarçar o espanto, disse-lhe apenas que também possuía um labirinto em sua terra e que, se Deus quisesse, haveria de mostrá-lo. Chegando a seu país, declarou a guerra contra o outro, invadiu-lhe o reino, dizimou-lhe o exército e tomou-o prisioneiro. Colocou o monarca destronado sobre um camelo e por muitos dias avançou pelo deserto. De repente cortou as amarras do outro, jogou-o sobre a areia ardente e lhe disse: – Este é o meu labirinto, ó poderoso monarca! Aqui não há paredes a barrar-te os passos, nem escadas que terminam no teto ou portas que abrem para lugar nenhum. Apenas o sol, a reia interminável e o tempo que viverás até que os abutres te façam a última reverência. Dito isso, partiu a galope com os camelos”.

6

DELEUZE, Gilles. El pliegue. Barcelona, Editorial Paidós, 1988, p. 14.

7

“O número irracional implica a queda de um arco de círculo sobre a linha reta de dois pontos racionais, e a denúncia como um falso infinito, por isso o continuo é um labirinto, e não pode ser representado por uma linha reta, pois a reta sempre deve estar misturada com curvatura”. Op. cit., p. 29. “Tudo isso permanece obscuro. Pois se Leibniz levando até o extremo uma metáfora esboçada por Plotino (multipliquemos a cidade sem que ela funde esta operação) converte a mónada em uma espécie de ponto de vista sobre a cidade. Há que entender que a cada ponto de vista lhe corresponde uma determinada forma? Por exemplo, uma rua de tal ou tal forma? Nas cônicas, não há um ponto de vista que remeteria a elipse, outro para a parábola e outro para o círculo. O ponto de vista, o vértice do cone, é a condição sob a qual se capta uma perspectiva, um perfil que apresentaria cada vez toda a cidade a sua maneira, O que se capta desde um ponto de vista não é, nem uma determinada rua, nem sua relação determinável com as outras ruas, que são constantes, mas a variedade de todas as conexões possíveis entre os trajetos de uma rua qualquer á outra: a cidade como um labirinto ordenável.” Id. ibid., p. 37.

8

Segundo Mircea Eliade, “Para o homo religiosus, o essencial precede a existência. Isso é verdadeiro tanto para o homem das sociedades primitivas e orientais como para o judeu, o cristão e o muçulmano. O homem é como é hoje porque uma série de eventos teve lugar ab origine. Se for verdade que os eventos essenciais tiveram lugar ab origine, esses eventos não são os mesmos para todas as religiões”. ELIADE, Mircea. Mito e realidade. São Paulo, Perspectiva, 1999, p. 86.

9

ELIADE, op. cit., p. 91. Como disse Deleuze: A importância do estruturalismo e do existencialismo em filosofia mede-se por isso: por ele deslocar as fronteiras. Quando a noção de sentido tomou o lugar das essências agonizantes, a filosofia religou o sentido a uma nova transcendência, novo Avatar de Deus, céu transformado e aqueles que encontraram o sentido no homem e seu abismo, profundidade novamente cavada, subterrânea. Em seguida, temos a impressão de um contra-senso operado sobre o sentido; pois de qualquer maneira, céu ou subterrâneo, o sentido é apresentado como Princípio, Reservatório, Reserva, Origem. Mas tanto sob a rasura como sob o véu, o apelo é no sentido de reencontrar ou restaurar o sentido, seja em um Deus que não teríamos compreendido suficientemente, seja em um homem que não teríamos sondado o bastante. DELEUZE, Gilles. A lógica dos sentidos. 4. ed. São Paulo, Perspectiva, 2000, p. 74-75.

10

São exemplos disso: El significado en arquitetura de C. Jencks e G. Baird, O significado das cidades de Carlo Aymonino, O significado da arquitetura de Norbert-Schulz, A linguagem moderna da arquitetura de Bruno Zevi, A linguagem clássica da arquitetura de John Summerson, entre outros.

11

“Mas é sempre contornando a superfície, a fronteira, que passamos do outro lado, pela virtude de um anel. A continuidade do avesso e do direito substitui todos os níveis de profundidade”. DELEUZE, Gilles. Op. cit., p. 12.

12

DELEUZE, Gilles. Op. cit., p. 136.

13

Id. ibid., p. 10.

14

Sobre a importância do corte, da fratura, veja-se FUÃO, Fernando Freitas. Canyons-Avenida Borges de Medeiros e o Itaimbezinho. Porto Alegre: Edição a cargo do autor, 2001.

15

SOLA MORALES, Ignasi. Diferencias – topografia de la arquitectura contemporánea. Barcelona: Gustavo Gilli, 1995, p. 124.

16

AUGÉ, Marc. Non-places. Indroduction to an anthropology of upermodernity. London, New York: Verso, 1995. WEBER, Melvin. The urban place and non-place urban realm. In: Explorations into urban struture. Pensilvânia, 1964. “ A relevância no mundo moderno, porque a amplitude e a flexibilidade das comunicações estavam mudando. As comunidades, como a raiz da palavra mostra , dependiam primariamente da comunicação e como estava se tornando cada vez mais independente de qualquer lugar específico, o mesmo acontecia com a comunidade... Verificar-se-ia então que as razões para definição e realização do lugar teriam perdido qualquer fundamento técnico , tornando-se basicamente psicológicas.Podia-se construir o lugar através de muitos meios, que já referimos – a imagem significativa, oportunidades, tons históricos excessivos, multisignifcação, etc. – ou simplesmente evitá-los e produzir o não-lugar. “ JENCKS, Charles. Movimentos Modernos em Arquitetura. Lisboa, Edições 70, 1987. p. 309-311. Sobre o tema do lugar veja-se o importante e atualizado ensaio de Ignasi de Sola Morales, Lugar: permanência o producción . Sem apoiar-se nos estudos de Webber, Sola Morales diz em termos de uma arquitetura de permanência X arquitetura de acontecimento ou produção a mesma que Webber. In: Diferencias topografia de la arquitectura contemporánea. Barcelona, Gustavo Gilli, 1995.

17

Essa outra abordagem, não menos importante, do perder-se no ‘ciber espaço’ encontrei na rede, apresentada pela artista e semioticista Lucia Leão em seu livro O labirinto da hipermídia: arquitetura e navegação no ciber espaço. Lúcia Leão, compartilha da crença de que, os labirintos podem nos ajudar a compreender melhor e interagir de uma forma mais profunda com os espaços virtuais, mas isso não desmerece em nada a originalidade e a profundidade de seu trabalho. “Os adventos das redes de hipermídia nos levam a redefinir o próprio conceito de identidade e presença. A mobilidade dos espaços se consegue com a utilização de elo entre as partes de um mesmo documento ou entre diferentes documentos. Porém esse tipo de amarração tem gerado um outro problema: uma construção baseada em uma multiplicidade de lexias. A exploração do espaço computacional mediante fragmentos atomizados cria uma percepção também fragmentada. É como se tivéssemos um imenso espaço diante de nós, mas só pudéssemos acessá-lo por meio de pequenos recortes de cada vez. Não conseguimos perceber um espaço que cresce e se desdobra, não podemos perceber a passagens, as transformações. Através de olhares e percepções diferentes, o labirinto do arquiteto e o labirinto do viajante dialogam e se diferenciam, quem faz o labirinto é o viajante; o labirinto só passa a existir como tal, como construção da complexidade, na medida em que alguém o penetre e o percorra. Para seu construtor, que tem a visão global do projeto, que tem o mapa, o labirinto não se impõe como metáfora do obtuso, o complexo labirinto é finito. Para o viajante, devido às similitudes das encruzilhadas, aos caminhos aos quais retoma mesmo sem querer o labirinto se apresenta como infinito. A experiência labiríntica é a experiência daquele que penetra.” fragmentos do resumo do capítulo 5. http://lucialeao.pro.br/public.html.

18

Acesso em www.informarte.net/curso/14c_labirinto.htm. Sobre a onipresença das imagens técnicas na arquitetura veja-se: FUÃO, Fernando Freitas. Cidades Fantasmas. Revista ARQtexto, n. 1; Interfaces. Porto Alegre, Propar UFRGS, 2001, p. 123. Também publicado no Portal Vitruvius, Texto Especial Arquitextos 138, jun. 2002 <www.vitruvius.com.br/arquitextos/arq000/esp138.asp>.

19

MARTINS, Floriano; WILLER, C. <www.revista.agulha.nom.br/ag30capa.htm>.

20

MARCEL, Gabriel. Da recusa à invocação. In: FOULQUIÉ, Paul. O existencialismo. São Paulo, Difusão Européia do Livro, 1955, p. 45.

sobre o autor

Fernando Freitas Fuão é arquiteto, doutor pela Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona com a tese “Arquitectura como Collage”, 1992. Atualmente é professor na Faculdade de Arquitetura e no Programa de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

![Série Things Are Queer. Duane Michals [www.queerculturalcenter.org]](https://vitruvius.com.br/media/images/magazines/grid_9/3009_arq050-02-05.jpg)

![Série Things Are Queer. Duane Michals [www.queerculturalcenter.org]](https://vitruvius.com.br/media/images/magazines/grid_9/3009_arq050-02-06.jpg)

![Série Things Are Queer. Duane Michals [www.queerculturalcenter.org]](https://vitruvius.com.br/media/images/magazines/grid_9/3009_arq050-02-07.jpg)

![Série Things Are Queer. Duane Michals [www.queerculturalcenter.org]](https://vitruvius.com.br/media/images/magazines/grid_9/3009_arq050-02-08.jpg)

![Série Things Are Queer. Duane Michals [www.queerculturalcenter.org]](https://vitruvius.com.br/media/images/magazines/grid_9/3009_arq050-02-09.jpg)

![Série Things Are Queer. Duane Michals [www.queerculturalcenter.org]](https://vitruvius.com.br/media/images/magazines/grid_9/3009_arq050-02-10.jpg)

![Série Things Are Queer. Duane Michals [www.queerculturalcenter.org]](https://vitruvius.com.br/media/images/magazines/grid_9/3009_arq050-02-11.jpg)

![Série Things Are Queer. Duane Michals [www.queerculturalcenter.org]](https://vitruvius.com.br/media/images/magazines/grid_9/3009_arq050-02-12.jpg)

![Série Things Are Queer. Duane Michals [www.queerculturalcenter.org]](https://vitruvius.com.br/media/images/magazines/gallery_thumb/3009_arq050-02-05.jpg)

![Série Things Are Queer. Duane Michals [www.queerculturalcenter.org]](https://vitruvius.com.br/media/images/magazines/gallery_thumb/3009_arq050-02-06.jpg)

![Série Things Are Queer. Duane Michals [www.queerculturalcenter.org]](https://vitruvius.com.br/media/images/magazines/gallery_thumb/3009_arq050-02-07.jpg)

![Série Things Are Queer. Duane Michals [www.queerculturalcenter.org]](https://vitruvius.com.br/media/images/magazines/gallery_thumb/3009_arq050-02-08.jpg)

![Série Things Are Queer. Duane Michals [www.queerculturalcenter.org]](https://vitruvius.com.br/media/images/magazines/gallery_thumb/3009_arq050-02-09.jpg)

![Série Things Are Queer. Duane Michals [www.queerculturalcenter.org]](https://vitruvius.com.br/media/images/magazines/gallery_thumb/3009_arq050-02-10.jpg)

![Série Things Are Queer. Duane Michals [www.queerculturalcenter.org]](https://vitruvius.com.br/media/images/magazines/gallery_thumb/3009_arq050-02-11.jpg)

![Série Things Are Queer. Duane Michals [www.queerculturalcenter.org]](https://vitruvius.com.br/media/images/magazines/gallery_thumb/3009_arq050-02-12.jpg)